Ткани и органы. Нервная ткань

Нервная ткань

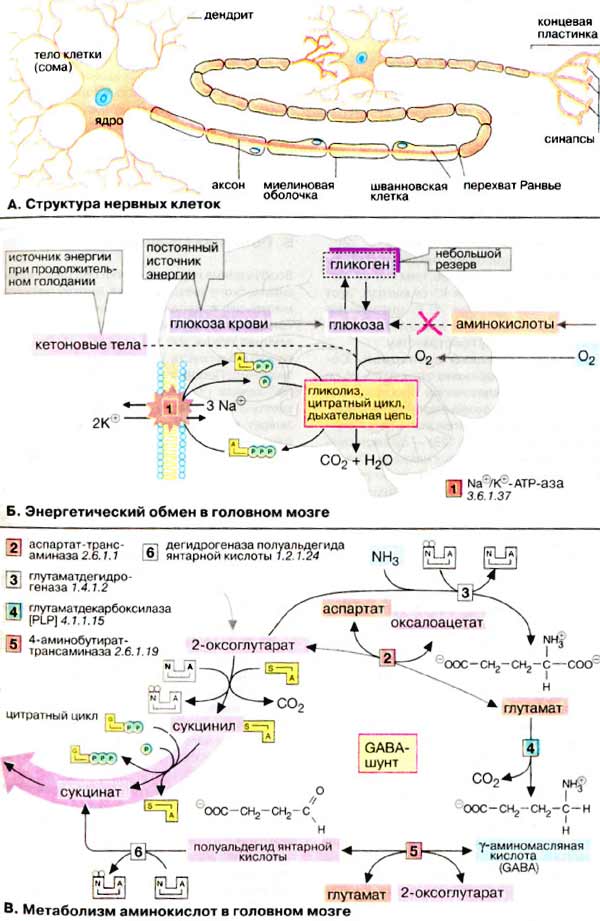

А. Структура нервных

клеток

А. Структура нервных

клеток

Нервная клетка (нейрон) состоит

из тела клетки (сомы), отростков (аксонов и дендритов) и

концевых пластинок. С помощью дендритов нейроны воспринимают, а посредством

аксонов передают возбуждение. На периферии аксоны покрыты шванновскими

клетками, образующими миелиновую оболочку с высокими изолирующими

свойствами.

Передача возбуждения происходит в

нервных окончаниях (синапсах), которые являются местом контакта между нейронами,

а также между нейронами и мышечными клетками. В концевых пластинках хранятся

химические вещества, нейромедиаторы (см. с. 342), выполняющие сигнальные

функции. При поступлении нервного импульса медиаторы выделяются в синаптическую

щель, передавая возбуждение нейронам или мышечным клеткам.

Для нервных клеток характерно высокое

содержание липидов — 50% от сухой массы. Фракция липидов включает разнообразные

фосфо-, глико- и сфинголипиды (см. с. 218).

Б. Энергетический обмен головного

мозга

Головной мозг хорошо снабжается кровью и

имеет интенсивный энергетический обмен. Хотя головной мозг составляет около 2%

массы тела, при спокойном состоянии организма он утилизирует около 20%

поглощенного кислорода и 60% глюкозы, которая полностью окисляется до

СО2 и Н2О в цитратном цикле и путем

гликолиза.

В клетках головного мозга практически

единственным источником энергии, который должен поступать постоянно, является

глюкоза. Только при продолжительном голодании клетки начинают

использовать дополнительный источник энергии — кетоновые тела (см. рис.

305). Запасы гликогена в клетках головного мозга незначительны. Жирные кислоты,

которые в плазме крови транспортируются в виде комплекса с альбумином, не

достигают клеток головного мозга из-за гематоэнцефалического барьера.

Аминокислоты не могут служить источником энергии для синтеза АТФ (АТР),

поскольку в нейронах отсутствует глюконеогенез. Зависимость головного мозга от

глюкозы означает, что резкое падение уровня глюкозы в крови, например, в случае

передозировки инсулина у диабетиков, может стать опасным для

жизни.

В клетках центральной нервной системы

наиболее энергоемким процессом, потребляющим до 40% производимого АТФ, является

функционирование транспортной Na+/К+-АТФ-азы

(Na+/K+-«насоса») клеточных мембран

[1] (см. рис. 221).

Активный транспорт ионов Na+ и К+ компенсирует постоянный

поток ионов через ионные каналы. Кроме того, АТФ используется во многих

биосинтетических реакциях.

В. Метаболизм

аминокислот

В клетках головного мозга идет активный

метаболизм аминокислот. В головном мозге концентрация аминокислот почти в 8 раз

выше, чем в плазме крови, и существенно выше, чем в печени. В особенности

высоким является уровень глутамата (примерно 5-10 мМ) и аспартата

(2-3 мМ). Эти аминокислоты образуются в реакции трансаминирования из

промежуточных метаболитов цитратного цикла, 2-оксоглутарата и оксалоацетата (см.

рис. 181).

В тканях мозга интенсивно протекают

метаболические превращения аминокислот, такие, как окислительное

дезаминирование, трансаминирование, модификация боковой цепи и др. В особенности

важной для нормального функционирования головного мозга является реакция

декарбоксилирования, в результате которой образуется γ-аминомасляная

кислота (γ-аминобутират) (ГАМК, GABA) (предшественник — глутамат) и

биогенные амины. Биосинтез и деградацию глутамата можно рассматривать, как

побочный путь цитратного цикла (ГАМК-шунт), который в отличие от

основного цикла не приводит к синтезу гуанозин-5'-трифосфата (см. рис. 139).

ГАМК-шунт характерен для клеток центральной нервной системы, но не играет

существенной роли в других тканях.

Некоторые аминокислоты, например

глицин, аспартат, глутамат, ГАМК, выполняют в нейронах функцию

медиаторов. Они хранятся в синапсах и выделяются при поступлении нервного

импульса (см. рис. 343). Переносчики индуцируют или ингибируют потенциал действия,

контролируя тем самым возбуждение соседних

нейронов.