Ткани и органы. Нервная ткань

Медиаторы нервной системы

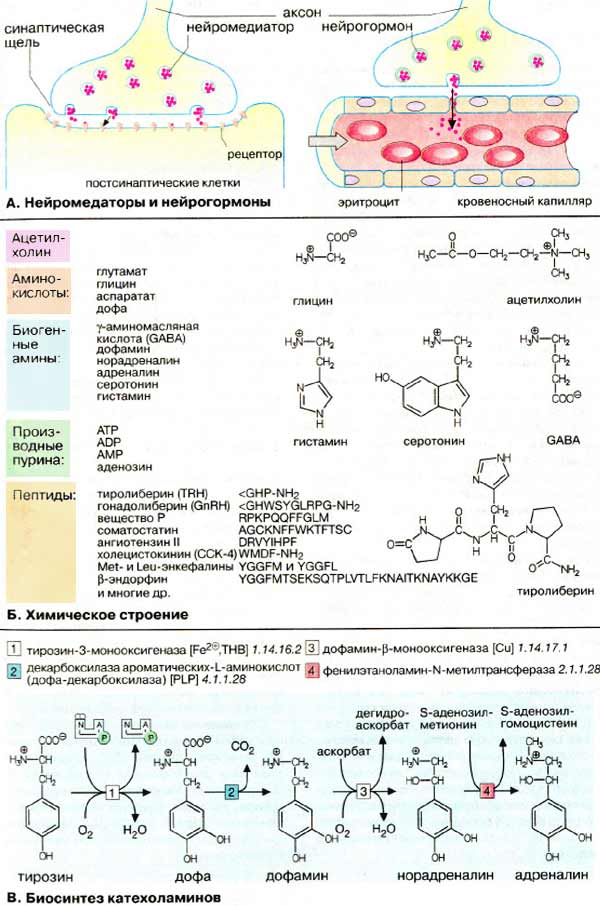

А. Нейромедиаторы и

нейрогормоны

А. Нейромедиаторы и

нейрогормоны

Нервные клетки управляют функциями

организма с помощью химических сигнальных веществ, нейромедиаторов и

нейрогормонов. Нейромедиаторы — короткоживущие вещества локального

действия; они выделяются в синаптическую щель и передают сигнал соседним

клеткам. Нейрогормоны — долгоживущие вещества дальнего действия,

поступающие в кровь. Однако граница между двумя группами достаточно условная,

поскольку большинство медиаторов одновременно действует как

гормоны.

Сигнальные вещества -

нейромедиаторы (или нейромодуляторы) должны удовлетворять ряду

критериев. Прежде всего они должны продуцироваться нейронами и храниться в

синапсах; при поступлении нервного импульса они должны выделяться в

синаптическую щель, избирательно связываться со специфическим рецептором на

постсинаптической мембране другого нейрона или мышечной клетки, стимулируя эти

клетки к выполнению ими своих специфических функций.

Б. Химическое

строение

По химическим свойствам нейромедиаторы

подразделяются на несколько групп. В таблице на схеме приведены наиболее важные

представители нейромедиаторов — более чем 50 соединений.

Наиболее известным и часто встречающимся

нейромедиатором является ацетилхолин, сложный эфир холина и уксусной

кислоты. К нейромедиаторам относятся некоторые аминокислоты, а также

биогенные амины, образующиеся при декарбоксилировании аминокислот (см. рис.

183). Известные нейромедиаторы пуринового ряда — производные аденина. Самую

большую группу образуют пептиды и белки. Небольшие пептиды часто

несут на N-конце остаток глутаминовой кислоты в виде циклического пироглутамата

(5-оксопролин; однобуквенный код: <G). На С-конце у небольших пептидов часто

вместо карбоксильной группы стоит амидная группа (-NH2). За счет

такой модификации нейропептиды лучше защищены от неспецифического расщепления

пептидазами. Эта группа включает также крупные нейробелки.

Механизм действия. Медиаторы и

модуляторы связываются с рецепторами постсинаптической мембраны соседних клеток.

В постсинаптической мембране имеются различные типы рецепторов, которые

используют различные сигнальные пути. Некоторые рецепторы являются

лиганд-активируемыми ионными каналами, например никотиновые

холинэргические рецепторы (мышечные и нейрональные), ГАМК-рецепторы и глициновый

рецептор. Но чаще всего рецепторы управляют ионными каналами опосредовано с

участием G-белков (см. рис. 373).

Большинство нейромедиаторов стимулируют

открывание ионных каналов, и лишь только немногие — закрывание. Характер

изменения мембранного потенциала постсинаптической клетки зависит от типа

канала. Изменение мембранного потенциала от -60 до +30 мВ за счет открывания

Nа+-каналов приводит к возникновению постсинаптического потенциала

действия. Изменение мембранного потенциала с -60 мВ до -90 мВ за счет открывания

Cl--каналов ингибирует потенциал действия (гиперполяризация), в

результате чего возбуждение не передается (тормозной синапс).

В. Биосинтез

катехоламинов

Катехоламины — группа биогенных

аминов, содержащих в качестве общего фрагмента 3,4-дигидроксифенилаланин

(«катехол»). Биосинтез этих веществ начинается с аминокислоты тирозина.

Гидроксилирование тирозина [1] приводит к образованию 3,4-дигидроксифенилаланина

(дофа). При последующем декарбоксировании [2] образуется дофамин. При

дальнейшем гидроксилировании [3] дофамин превращается в норадреналин

(норэпинефрин). Донором водорода в этой реакции служит аскорбат (см. рис. 357).

Наконец, метилирование норадреналина [4] приводит к образованию

адреналина (эпинефрина). Дофамин, норадреналин и адреналин являются

медиаторами. Адреналин выполняет функции как медиатора, так и

гормона.