Метаболизм углеводов

Гликолиз

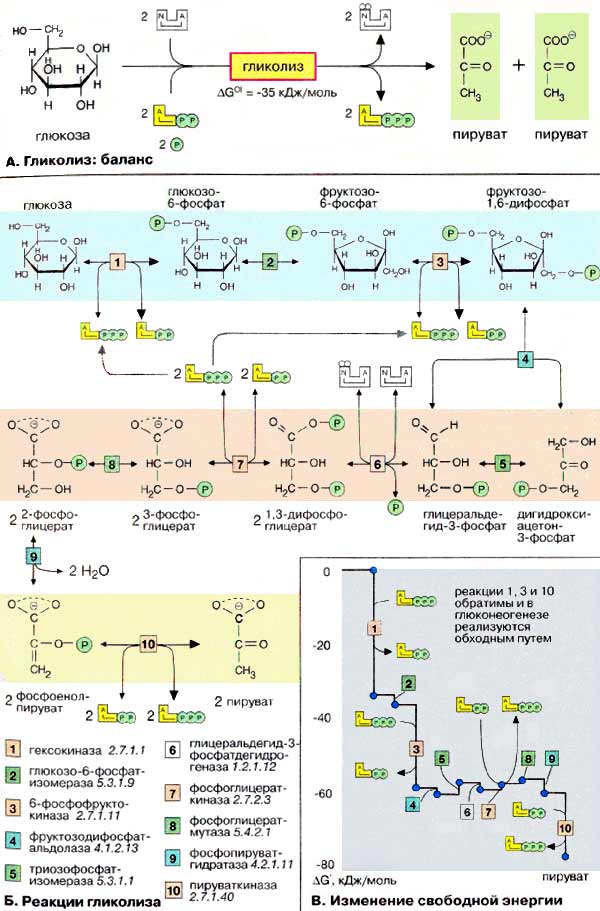

А. Гликолиз:

баланс

А. Гликолиз:

баланс

Гликолиз — это катаболический путь

обмена веществ в цитоплазме; он, по-видимому, протекает почти во всех организмах

и клетках независимо от того, живут они в аэробных или анаэробных условиях.

Баланс гликолиза простой: в аэробных условиях молекула глюкозы деградирует до

двух молекул пирувата. Кроме того, образуются по две молекулы АТФ и НАДН +

H+ (аэробный гликолиз). В анаэробных условиях пируват

претерпевает дальнейшие превращения, обеспечивая при этом регенерацию

НАД+ (см. с. 148). При этом образуются продукты брожения,

такие, как лактат или этанол (анаэробный гликолиз). В этих условиях

гликолиз является единственным способом получения энергии для синтеза АТФ из АДФ

и неорганического фосфата.

Б. Реакции

гликолиза

Сахара подвергаются метаболическим превращениям преимущественно

в виде сложных эфиров фосфорной кислоты. Глюкоза, которую ткани получают

из крови, в клетке также предварительно активируется путем фосфорилирования.

В АТФ-зависимой реакции, катализируемой гексокиназой [1]

глюкоза превращается в глюкозо-6-фосфат. После изомеризации глюкозо-6-фосфата

в фруктозо-6-фосфат [2] последний вновь

фосфорилируется с образованием фруктозо-1,6-дифосфата. Фосфофруктокиназа

[3], катализирующая эту стадию, является важным

ключевым ферментом гликолиза (см. с. 160). До этого

момента на одну молекулу глюкозы расходуются две молекулы АТФ. фруктозо-1,6-дифосфат

расщепляется далее альдолазой [4] на два

фосфорилированных С3-фрагмента. Эти фрагменты — глицеральдегид-3-фосфат

и дигидроксиацетонфосфат — превращаются один в другой триозофосфатизомеразой

[5]. Глицеральдегид-3-фосфат затем окисляется

глицеральдегид-З-фосфатдегидрогеназой [6]

с образованием НАДН + Н+. В этой реакции в молекулу включается неорганический

фосфат («субстратное фосфорилирование», см. с. 126)

с образованием 1,3-дифосфоглицерата. Такое промежуточное соединение содержит

смешанную ангидридную связь, расщепление которой является высоко экзоэргическим

процессом. На следующей стадии (катализируемой фосфоглицераткиназой [7])

гидролиз этого соединения сопряжен с образованием АТФ.

Следующий промежуточный продукт, гидролиз которого может быть

сопряжен с синтезом АТФ, образуется в реакции изомеризации 3-фосфоглицерата,

полученного в результате реакции [7], в 2-фосфоглицерат

(фермент: фосфоглицератмутаза [8]) и последующего

отщепления воды (фермент: енолаза [9]).

Продукт представляет собой сложный эфир фосфорной кислоты и енольной формы

пирувата и потому называется фосфоенолпируватом (PEP). На последней стадии,

которая катализируется пируваткиназой [10],

образуются пируват и АТФ. Наряду со стадией [6]

и тиокиназной реакцией в цитратном цикле (см. с. 138)

это третья реакция, позволяющая клеткам синтезировать АТФ независимо от дыхательной

цепи. Несмотря на образование АТФ она высоко экзоэргична и потому необратима.

При гликолизе на активацию одной

молекулы глюкозы потребляется 2 молекулы АТФ. В то же время при метаболическом

превращении каждого С3-фрагмента образуются 2 молекулы АТФ. В

результате выигрыш энергии составляет 2 моля АТФ на моль глюкозы.

В. Изменение свободной

энергии

Энергетика метаболических процессов

зависит не только от изменения стандартной свободной энергии ΔGo',

но и от концентрации метаболита (см. с. 24). На схеме представлены

фактические изменения свободной энергии ΔG на отдельных стадиях гликолиза

в эритроцитах.

Видно, что только три реакции (1, 3

и 10) протекают с высоким изменением свободной

энергии, причем равновесие сильно смещено в сторону образования конечных продуктов

(см. с. 24). Другие реакции легко обратимы. Они могут идти

в противоположном направлении при биосинтезе глюкозы (глюконеогенезе), причем

с участием тех же ферментов, что и при деградации глюкозы. Для необратимых стадий

1, 3 и 10 в глюконеогенезе

используются обходные пути (см. с. 156).